|

2021/07/06 (火)

こんにちは。学生協働二年の田中です。初めて書いたブログなので大目にみて下さい。

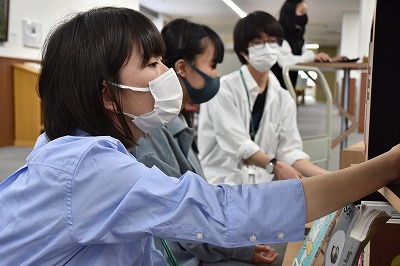

今回は山口市立図書館に団体貸出の本を選びに行ってきました。 団体貸出とは、一月に一回、山口市立図書館から大学に本を100冊借りてくることです 毎月学生協働メンバー数人で選んでいます! 山口市立図書館は、横にスタバあります。 山口にスタバがあってビックリしました。 今度機会があればゴマ抹茶飲みに行きたいです。 借りた本はこんな感じです。  ぼくのオススメは耳鳴りを治す方法です 選んだ本は、1号館2F、階段を上がってすぐの所に配架されてます。 興味があったら借りてみてください。

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=870 |

| 総合図書館:活動報告 | 07:16 PM | comments (1) | trackback (x) | |

|

2021/06/15 (火)

こんにちは 学生協働3年の清野です

(「また清野か」と思ったあなた、いつもブログを読んでくれてありがとう さてさて広報WGのメンバーによって、今回も素敵な掲示板更新になりました! \うちわバリア/ .jpg) \うちの左腕の方が長いもん/ .jpg) \デキター/ \ヤッタネ/ .jpg) 今回の目玉は2021年度学生協働新メンバーと、現在実施している企画展示の紹介です。 (企画展示「文系が選ぶ理系の本、理系が選ぶ文系の本」) 学生協働掲示板は、正面玄関入って右のりぶカフェ掲示板にあります。 今月のおすすめ本も更新されたので、ぜひチェックしてみてくださいね

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=867 |

| 総合図書館:活動報告::広報WG | 10:00 AM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2021/06/11 (金)

こんにちは、学生協働3年の清野です

気象庁によると、中国地方は5月15日ごろ梅雨入りしたそうです。 早い梅雨入りに合わせ、改めて本の取り扱いについてのお願いです 1.本を濡らさない・濡らしても放置しない 本を持ち運ぶ際は、カバンの中でも濡れにくい位置に入れたりあらかじめ袋に包んだりして本が濡れないようにしましょう。 飲み物を片手に…という時にも、本に飲み物がかからないことはもちろんですが、冷たい飲み物が恋しくなる時期には結露にも注意してください うっかり濡らしてしまった!という時には、状態悪化を予防するため正しい処置をお願いします。 (濡れた本の正しい対処についてはコチラ) 2.本に臭いをうつさない 紙はにおいを吸収します。本も同様です。 タバコや香水、お弁当など特に強い臭いを発するものや場所には本を放置しないようにしましょう。 もし臭いが付いてしまった場合は、新聞紙にくるんでおくと取れます。 くるんでおく時間の目安は2~7日ほどです。 3.文字の上にふせんを付けない レポートや授業で本を使うと、目印をつけたりメモを残すために付箋を使うことがありますね。 ふせんののり部分は、古い本のインクをはがしてしまう恐れがあります。 ふせんを使う際には、文字部分を避けて貼り付け、使い終わったらすぐにはがしましょう。 本への書込みやページの折り曲げは過去の記事でも何度か呼びかけをしている通りです。 あなたが手に取る一冊一冊を、図書館に足を運ぶ人全てで共有しています。 どうか丁寧な取り扱いをお願いします

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=864 |

| 総合図書館:活動報告::破損本・落書き本 | 11:00 AM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2021/06/04 (金)

こんにちは、学生協働3年の清野です

今月もLA企画展示が始まっています!お気づきの方もおられるかもしれませんが、 題して、 「文系が選ぶ理系の本 理系が選ぶ文系の本」 .jpg) .jpg) 多様性のことを例える表現に「ミックスサラダ」という言葉があります。 色んな学部からメンバーが集まって館内イベントや広報、マナーの呼びかけなど色んな活動をするたびに人が集まる、 学生協働のそんな姿は、爽やかなサラダよりむしろ熱く煮えたぎる(闇)鍋のよう。 今回の企画はこの「(闇)鍋」感が活かされています。 自分と違う専門を学ぶ人が選んだ本って、それだけで「相手から見た自分の専門のイメージ」が見えてくるような気がしてソワソワします。 ぜひ展示ラインナップを見て、気になる本を読んでみて下さい。 あなたも新しい視点で見慣れた世界をのぞいてみませんか

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=861 |

| 総合図書館:活動報告::企画展示WG | 04:00 PM | comments (1) | trackback (x) | |

|

2021/05/31 (月)

こんにちは!学生協働2年の花木です!

今回は、タイトルにある通り 団体貸出 についてにお話ししようと思います。 団体貸出とは 私たち学生協働メンバーが毎月一回山口市立図書館に行き、自分たちのオススメ本を選んで大学図書館で借りられるようにすること です! 私は今回が初めての参加でしたが、図書館の裏側を楽しみつつ本を選んできました~   そして選んだ本を並べて・・・   入口から階段を上って二階の、コピー機の近くに置いてあります。 いろいろな本があるので、ぜひ見て、そして読んでみて下さい~! 借りる際には、カウンターにお越しくださいね 一般貸出5冊にプラスして5冊別に借りれますよ!! 本に出会えるチャンスです!

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=865 |

| 総合図書館:活動報告 | 04:30 PM | comments (0) | trackback (x) | |

.jpg)

.jpg)