|

2021/04/28 (水)

こんにちは

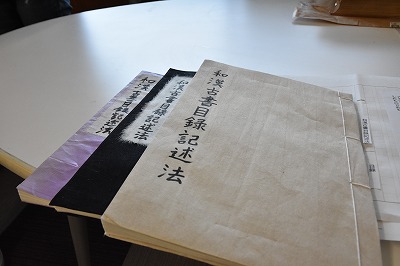

学生協働3年生の清野です 前回に続いて、和本の解説と作り方編です。 和本とは 今回作成した「和本」は、正確には「和装本」と言います。 いわゆる「ハードカバー」や「文庫本」を「洋装本」と呼ぶのに対し、日本で古来から作られていた伝統的な装訂の本を指します。 和本の特徴 ①項(ページ)が袋とじ状 ➁表紙と裏表紙はそれぞれ一枚ずつ ③ページと表紙の固定にのりは使わず、糸と紙のみでまとめる ざっくりと作り方 1.項の準備 項にする紙を半分に折ります。折り目と反対の辺がとじ代になります。 項には紙の中心に折るための目印があり、これを「魚尾(ぎょび)」といいます。 原稿・作文用紙の中央にある「【 」みたいな飾りは魚尾の名残だとか。 2.項をこよりでとめる とじ代の上下に穴を二カ所ずつあけ、こよりを通して結びます。 結んだらこよりに水を含ませゴムハンマーで平らにならします。 .jpg) .jpg) こうすることで糸が切れたとき項がバラバラになるのを防ぐのです。 ちなみにこよりを極めると、中央をつまんでもピンとしているこよりができます。 なんで骨を入れたみたいにしっかり作れるのかは分かりません。悔しい(´⌒`;) 3.表紙、裏表紙の準備 表紙紙に補強用の厚紙、項と接触させる紙の順で貼りつけます。裏表紙も同様です。 .jpg) 4.和とじをほどこす 表紙、項、裏表紙を固定して糸を通すための穴をあけたら、針で四つ目とじに糸を通して完成です。 .jpg) .jpg) 綺麗に仕上げるコツは、穴を垂直に空けることです。 そのために全体をずれないようしっかり固定し、穴あけに使う千枚通しもまっすぐに固定させます。  「ハンマーとか専用の道具なんて持ってないし…」と思われるかもしれませんが、 家にあるちょっとしたもので和本っぽいものを楽しめちゃうんです(o^皿^o)b お裁縫で使う針と糸さえあれば、和とじで豆本を作れたり、 講義資料が多くてホチキスが止まらない時、和とじでとめたり。 日本史とか文学関係の資料に施すと、それっぽくなってワクワクします (紙の量が多いと縫い針だけでは苦戦するので、カッターボードと千枚通しがあると良いですね) 「日本史の教科書で見たことある」的存在の和本ですが、 糸や紙の種類が多様で簡単に手に入る現代だからこそ 誰もが始めやすく楽しみ方の幅が広がる製本方法のように思いますねヾ(*´∀`*)ノ゛キャッキャッ 正直ハードカバーより和本の方がずっと作りやすかったので、 近いうち豆本を自分で作ってみようかなと思います。 ということで次回「洋装本編」 お楽しみにΣb( `・ω・´)グッ

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=858 |

| 総合図書館:活動報告::破損本・落書き本 | 11:00 AM | comments (1) | trackback (x) | |