|

2012/02/20 (月)

こんにちは!

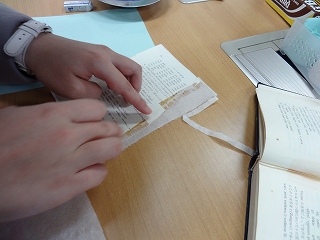

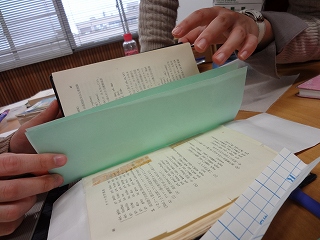

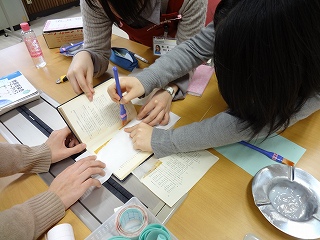

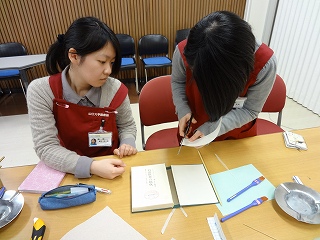

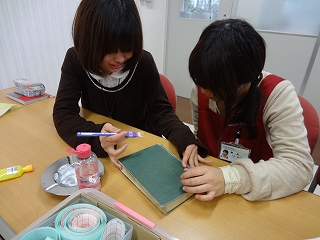

皆様いかがお過ごしでしょうか。 学生協働2年の貞森です。 今回は、先週(14日、15日)に行った、破損本の修理についてです 昨年は破損本バスターズなるワーキングが活動していたのですが、 先輩方もお忙しいようで、今年度に入ってからは活動できていないのが現状でした。 けれど、「実は本の修理の仕方がよく分かってない…… 「このままでは本の修理について知っている人が少なくなってしまう! 今回行ったのは、 ◆和紙を使ったページ修理 ◆背表紙の修理 ◆寒冷紗を使った修理 についての説明と、実際に本を使っての実践です 1日目は、白井先輩、善明ちゃん、山元ちゃんが参加してくれました!  これは外れたページにのりをつけて、本体に差し込んでいるところ、そして背表紙の修理をしているところです。 皆真剣 続いては、和紙を使った修理。  破れたページには、和紙を貼って……  和紙をつなぎとして、本体のほうと接着します。  三人がかりでの作業でした  最後に寒冷紗の説明をして、実際に寒冷紗テープを用いて一冊本を修理しました 1日目はこれで終了です 2日目は、浅野先輩、森實先輩、阿南ちゃん、上村ちゃん、河崎ちゃん、松崎ちゃんが参加してくれました  1日目に大半の本を修理してしまったため、2人組になって一冊の本を直していきます。   こちらは背表紙の修理。  先輩方は外れたページの修理をされているようです。 2日目は、ページが破れた本がなかったため、普通の紙を使って説明・実践しました。 寒冷紗テープでの修理が必要な本もなく、説明だけで終ってしまいました… 2日目も、これで終了です 参加された皆様、お疲れ様でした! 少しでも様々な本の修理の仕方がわかってもらえたなら嬉しいです。 是非実地で実践していってください 最後に、私が思うことを少しだけ書き残していきます。 壊れた本を見つけると、私はまず、「何で壊れたんだろう」と考えます。 年代物なのか、貸出・利用頻度が高いのか、本の製本方法によるものなのか。 年代物なら仕方有りません。時というものはどうしても物質を劣化させていきますから。 利用頻度が高いものも、仕方がないと思います。沢山の人に使われるということは、時を凝縮してしまうことと同義だと思っています。 場合によっては、買い替えを検討するのも手段だと思います。 本の製本方法には様々なものがあります。 糸綴じのものは、糸が緩んだり、紙が破れたり… 樹脂で背を固めてあるものは、樹脂が劣化して本が割れ、ページが外れたり… ホッチキスが使用されているものも時々見かけますが、錆びて、ページに跡・色がついていたり…… その原因によって、修理方法も変わってくると思っています。 どの修理方法が一番本に負担を掛けずにすむか、修理したあと長持ちするか。 自分なりに考えて修理をしてはいますが、対応しきれないこともあります。 技術や知識も未熟ですし、「どうやって直そう……」と考えてしまうこともあります。 だからこそ、「私がこんな講習をやっていいんだろうか それでも開いたのは、「実は本の修理の仕方がよく分かってない…… 知識・技術を広めることが大切だと感じたからです。 私が昨年破損本ワーキングに参加して先輩から教えてもらったこと、他の図書館の講習会で知ったこと。 これらを私だけが知っていて修理できればいい、というのではなく、学生協働という団体の中でそれを共有し、その上で発展させること。 破損本修理だけに関することではなく、全てのことに共通して言えることのような気がします 準備やら説明やら、ドキドキしながらでしたが、このことに「実感・実体験として」気づけたのは、今回の大きな収穫だと思っています。 気づいたからには、他のことにも活かさなければ…!! まずは、今回出た意見に対応しなくては、ですね 長くなってしまいましたが、この辺で失礼いたします。 LA2年 貞森

| http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/blog/index.php?e=199 |

| 総合図書館:活動報告::破損本・落書き本 | 08:16 AM | comments (3) | trackback (x) | |